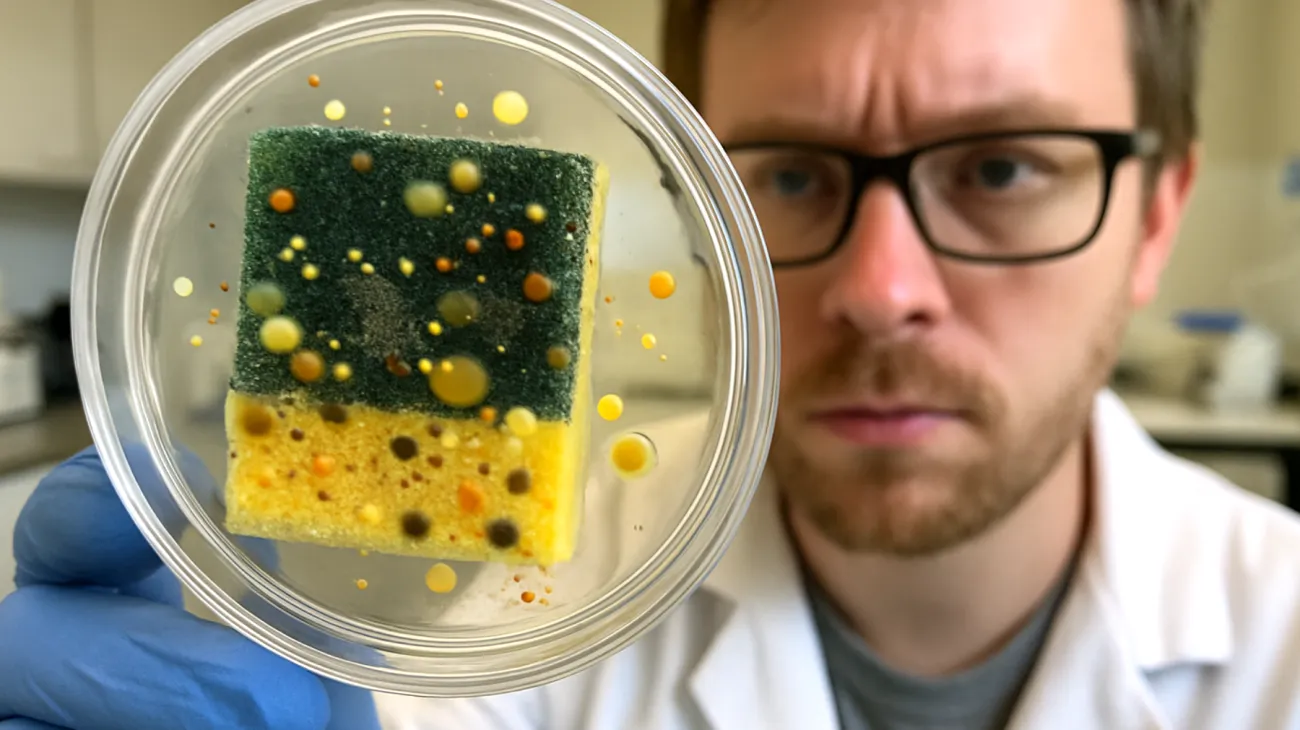

Das Schneidebrett zählt zu den keimbelastetsten Oberflächen in der Küche – besonders Kunststoffbretter können zur Bakterienfalle werden.

Wenn es um Lebensmittelhygiene geht, denken viele zuerst an das Spülbecken oder den Kühlschrank. Dabei gehört das Schneidebrett – vor allem wenn es aus Kunststoff besteht – zu den am stärksten kontaminierten Oberflächen in der Küche. Der Grund liegt im Material und seiner Struktur: Mikrofeine Schnittrillen, die sich beim täglichen Gebrauch bilden, bieten ein ideales Umfeld für Bakterien wie E. coli oder Salmonellen. Was mit bloßem Auge kaum zu erkennen ist, hat gravierende Auswirkungen auf die Sicherheit unserer Lebensmittel. Die Wahl des richtigen Brettmaterials und die konsequente Pflege können das Risiko einer Kreuzkontamination jedoch drastisch senken. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich von der reinen Kunststoff-Lösung verabschieden – zumindest teilweise.

Warum Kunststoffbretter zum Keimproblem werden

Kunststoff hat den Ruf, besonders hygienisch zu sein. Schließlich lässt sich das Material leicht abspülen, in der Spülmaschine reinigen und trocknet schnell. Doch genau diese scheinbare Pflegeleichtigkeit wird oft überschätzt. Wie Untersuchungen der Universität Wisconsin belegen, entstehen Schnittrillen im Kunststoff nicht nur dauerhaft, sondern füllen sich auch mit organischem Material und Bakterien. Sobald Fleischsaft oder Pflanzenreste dort eindringen, multiplizieren sich Mikroorganismen selbst bei kurzen Standzeiten rapide. Selbst wiederholtes Spülen entfernt die Erreger nicht aus den Riefen – dazu sind sie zu tief und zu verwinkelt.

Besonders problematisch wird es bei zerkratzten Kunststoffbrettern: Laut einer Studie der Biologischen Bundesanstalt begünstigen diese die Vermehrung von Bakterien wie E. coli und Salmonellen erheblich. Die Forscher konnten nachweisen, dass selbst nach gründlicher Reinigung pathogene Keime in den Mikrorillen überleben und sich bei der nächsten Nutzung wieder ausbreiten.

Ein weiteres Problem: Kunststoff ist nicht hygroskopisch. Feuchtigkeit bleibt auf der Oberfläche oder in den Rillen stehen. Bakterien erhalten dadurch über längere Zeit optimale Bedingungen – perfekt für deren Wachstum. Und wer glaubt, die Spülmaschine löse das Problem, irrt: Die oberflächliche Hitze reicht für einige Keime aus, aber in den tieferen Rillen reicht die Temperatur nicht immer zur dauerhaften Dekontamination aus.

Holzbretter aus Hartholz: Die hygienische Alternative

Lange galten Holzschneidebretter als unhygienisch. Doch diese Auffassung hat sich in der mikrobiologischen Forschung grundlegend verändert. Bestimmte Harthölzer, vor allem Buche, Ahorn und Eiche, haben antimikrobielle Eigenschaften, die Kunststoff weit überlegen sind.

Der entscheidende Faktor: die natürlichen Tannine und Polyphenole in diesen Hölzern. Wie Forschungen der Universität Wisconsin zeigen, wirken sie adstringierend auf Zellmembranen vieler Keime und verhindern deren Vermehrung direkt in der Oberfläche. Die Holzporen arbeiten zusätzlich gegen Keime, indem sie die Feuchtigkeit in die Tiefe ziehen. Dieser Kapillareffekt entzieht Mikroorganismen die Lebensgrundlage – ein Prozess, den Kunststoff nicht leisten kann.

Hinzu kommt, dass hochwertiges Holz bei sachgemäßer Pflege weniger tiefe Schnittspuren zeigt als erwartet. Die Struktur ist gleichzeitig fest und elastisch: Zwar entstehen auch hier Schnitte, aber diese schließen sich teilweise selbst durch die Holzfaserstruktur – ein Effekt, den Mikrobiologen als mikroskopische Elastizität bezeichnen.

Besonders beeindruckend sind die Ergebnisse vergleichender Studien: Während Kunststoffbretter selbst nach Reinigung oft noch nachweisbare Keimzahlen aufweisen, erreichen Holzbretter bereits nach wenigen Stunden die Nachweisgrenze für Bakterien. Nach 16 Stunden wiesen Holzoberflächen signifikant niedrigere Keimzahlen auf als vergleichbare Kunststoffbretter.

Richtige Pflege für dauerhafte Hygiene bei Holzbrettern

Die antibakterielle Wirkung von Hartholz entfaltet sich nur, wenn das Brett korrekt gepflegt wird. Dazu gehört weder aggressives Schrubben, noch Spezialmittel mit Chlor oder Aktivsauerstoff.

Was wirklich zählt:

- Nach jedem Gebrauch mit heißem Wasser abspülen – etwa 60 °C, kein kochendes Wasser, um das Holz nicht zu schädigen

- Lufttrocknen in senkrechter Position – nie flach liegen lassen, sonst staut sich Feuchtigkeit

- Sparsam mit Ölen umgehen – zu häufiges Ölen kann die Poren versiegeln und die natürliche Wasseraufnahmefähigkeit des Holzes beeinträchtigen

- Kein dauerhaftes Einweichen – kurze Kontaktzeit mit Wasser reicht

Entscheidend ist: Je trockener das Holz nach der Verwendung, desto besser seine antibakterielle Wirkung. Innerhalb weniger Stunden entzieht die natürliche Struktur des Holzes Keimen die Grundlage – ein dynamischer Desinfektionsprozess ganz ohne Chemie.

Die Biologische Bundesanstalt bestätigt: Unbehandeltes Hartholz zeigt die besten hygienischen Eigenschaften, da die natürlichen Holzinhaltsstoffe ungehindert wirken können. Eine zu starke Versiegelung durch Öle kann diese Wirkung mindern.

Kunststoffbretter richtig reinigen: Mechanische Methoden entscheidend

Nicht jeder will oder kann auf Kunststoff ganz verzichten, beispielsweise aus Gewichtsgründen oder für bestimmte Schnittarbeiten mit Fisch und Fleisch. Dann ist es umso wichtiger, sie nicht wie gewöhnliche Haushaltsgegenstände zu behandeln.

Laut Empfehlungen des Kompetenzzentrums Hauswirtschaft ist die mechanische Reinigung mit heißem Wasser und einer Bürste die wirksamste Methode. Sofortige Reinigung nach dem Gebrauch ist dabei entscheidend – je länger Keime Zeit haben, desto tiefer dringen sie in die Rillen ein. Gründliches Abspülen mit heißem Wasser von mindestens 60 °C, gefolgt von mechanischem Schrubben mit einer Bürste, entfernt Rückstände aus den Rillen. Sofortiges Trocknen verhindert weitere Keimvermehrung.

Wichtig: Kein Wasserstoffperoxid oder chlorhaltige Mittel verwenden – diese können das Plastik auslaugen und machen das Material über Zeit brüchiger, was das Keimproblem weiter verschärft.

Trennung nach Lebensmittelgruppen: Kreuzkontamination vermeiden

Ein professioneller, aber haushaltsnaher Tipp: Verwende Bretter nicht universell. Die Trennung nach Lebensmittelgruppen ist keine Hygienespinnerei, sondern ein realer Schutz vor einer Kreuzkontamination – insbesondere bei Keimen wie Campylobacter oder Listerien.

Das Kompetenzzentrum Hauswirtschaft empfiehlt ein funktionales Setup: Ein Hartholzbrett für Brot, Käse und rohes Gemüse, ein Kunststoffbrett ausschließlich für rohes Fleisch – regelmäßig intensiv reinigen, ein kleines Kunststoffbrett für Fisch, am besten blau markiert oder farblich abweichend, sowie ein zweites, glattes Brett für fertig gegarte Speisen.

Diese Trennung ist wissenschaftlich fundiert: Studien zeigen, dass Kreuzkontaminationen zwischen rohem Fleisch und verzehrfertigen Lebensmitteln einer der häufigsten Wege für Lebensmittelvergiftungen sind. Die Investition beläuft sich auf weniger als 50 Euro und verhindert in Küche und Kühlschrank dutzende, oft unsichtbare Risiken.

Antibakterielle Kunststoffbretter: Marketing oder wirklicher Nutzen

Immer mehr Hersteller werben mit antibakteriellen Zusätzen im Kunststoff. In der Theorie sollen Silberionen oder bestimmte Polymerzusätze das Wachstum von Bakterien direkt in der Oberfläche unterdrücken. Die Realität ist ernüchternder.

Wie Forschungen zu Kunststoffbrettern zeigen, wirken diese Zusätze meist nur in der obersten Schicht – sobald das Brett erste Schnitte bekommt, sind diese Effekte dahin. Zudem können die enthaltenen Biozide nach einiger Zeit auslaugen und landen dann über Abspülprozesse im Abwasser.

Aus mikrobiologischer Sicht gibt es derzeit keinen belastbaren Vorteil antibakterieller Bretter, der die deutlich höheren Kosten rechtfertigt. Die physikalische Reinigung und das Materialverhalten im Alltag wiegen weit schwerer. Studien der Biologischen Bundesanstalt zeigen, dass die mechanische Reinigung und die Wahl des richtigen Materials entscheidender sind als oberflächliche Beschichtungen.

Die wissenschaftliche Evidenz ist eindeutig: Laut Studien der Universität Wisconsin weisen Holzoberflächen nach kurzer Zeit minimales Bakterienwachstum auf, während Kunststoffbretter oft eine kontinuierliche Keimbelastung zeigen. Hartholz bietet natürlichen Schutz durch Tannine und Polyphenole, Selbsthygienisierung durch Wasserentzug, Nachhaltigkeit ohne Mikroplastikgefahr und längere Lebensdauer bei richtiger Pflege.

Ein langlebiges, hygienisch unbedenkliches Schneidebrett ist keine Nebensache – es entscheidet, ob Keime vom rohen Hähnchenbrustfilet in die nächste Gurkenscheibe gelangen oder nicht. Gerade bei Haushalten mit Kindern, älteren oder immungeschwächten Personen wird Hygiene nicht durch große Desinfektionskampagnen gesichert, sondern durch kluge Materialwahl und strukturierte Nutzung. Die Kombination aus hochwertigem Hartholz für allgemeine Tätigkeiten und gezielter mechanischer Reinigung bei Kunststoffbrettern reduziert das bakterielle Risiko ohne übertriebenes Mikromanagement.

Inhaltsverzeichnis