Kalkablagerungen im Zahnbürstenbecher sind mehr als nur ein ästhetisches Problem – sie schaffen ideale Bedingungen für Bakterien und Keime im Badezimmer.

Zahnbürstenbecher stehen meist unbeachtet auf dem Waschbeckenrand und erledigen still ihren Dienst. Doch wer sich regelmäßig über weiße, krustige Ablagerungen am Boden wundert, sieht plötzlich das unerwartete Gesamtbild: Kalkablagerungen durch hartes Wasser – ein Hygieneproblem, das weit über die Optik hinaus Wirkung entfaltet. Die Kombination aus stehender Feuchtigkeit und hartem Leitungswasser schafft perfekte Bedingungen für Kalk, Bakterien und langfristige Schäden am Material. Der gesundheitliche Aspekt wird dabei oft unterschätzt. Kalk ist an sich nicht gesundheitsgefährdend – doch die poröse Struktur von Ablagerungen bietet Keimen und Schimmel ideale Nischen. Laut einer Studie der Universität Arizona sind Zahnputzbecher mit bis zu 3 Millionen Bakterien pro Quadratzentimeter belastet – darunter coliforme Bakterien, die normalerweise im Darm vorkommen. Ohne konsequente Reinigung kann aus dem harmlos scheinenden Becher ein unerwünschter Bakterienherd werden.

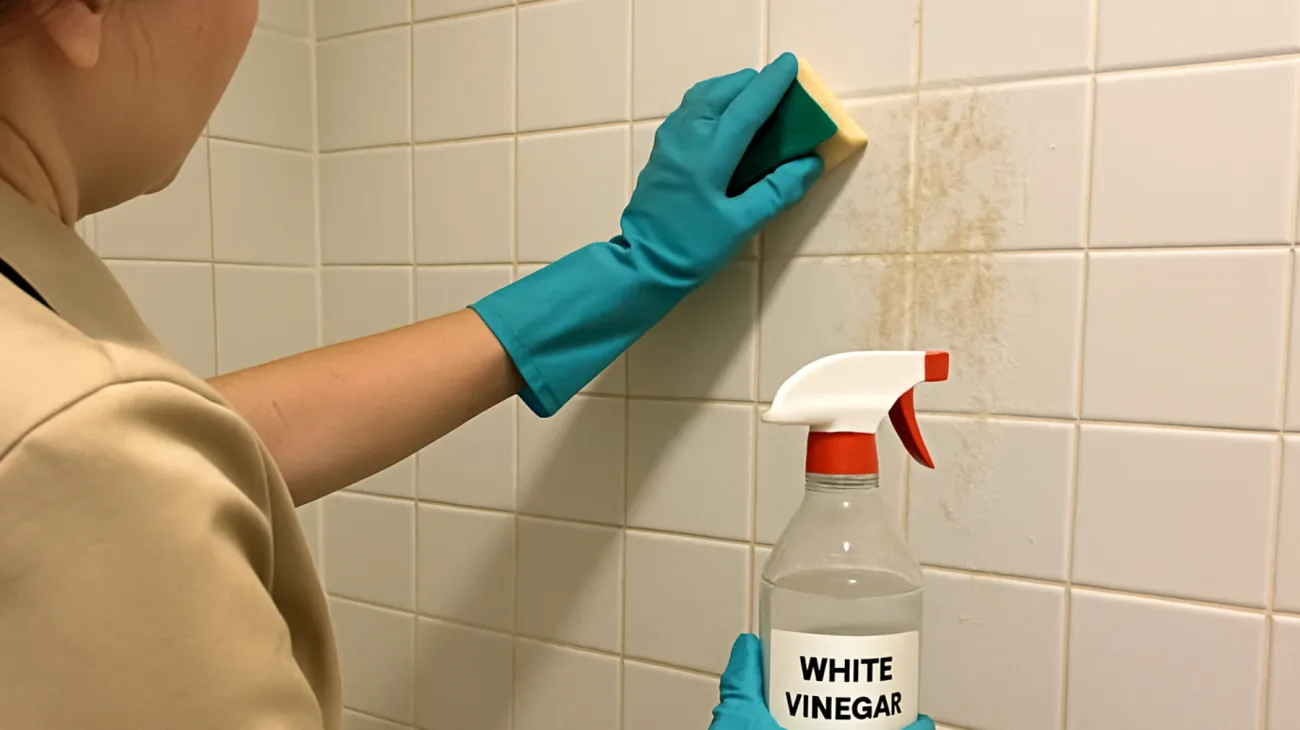

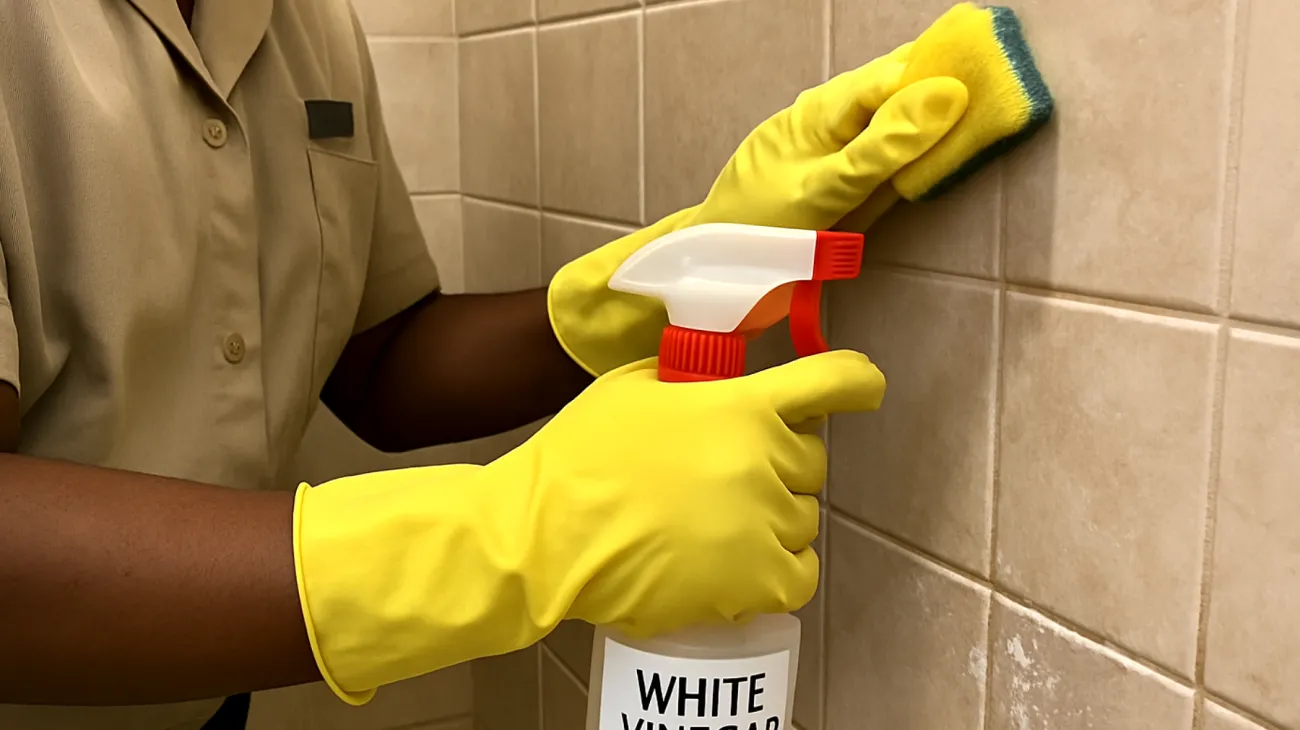

Essig und Zitronensäure als natürliche Kalklöser für den Zahnbürstenbecher

Was chemische Reiniger aggressiv und teuer erledigen, gelingt mit bewährten natürlichen Wirkstoffen: Essig oder Citronensäure. Diese organischen Säuren zersetzen Kalk durch eine schwache Reaktion mit dem Kalziumkarbonat, aus dem Kesselstein und andere Ablagerungen bestehen. Was dabei entsteht, ist unbedenkliches Kalziumcitrat beziehungsweise Kalziumacetat – wasserlöslich und leicht abspülbar.

Für den Zahnbürstenbecher ist genau dieser Prozess ideal. Die Oberfläche wird nicht beschädigt, es bleiben keine bedenklichen Rückstände zurück, und durch die leicht desinfizierende Wirkung wird gleichzeitig die Keimbelastung reduziert. Experten empfehlen diese Methode als umweltverträgliche Alternative zu industriellen Reinigern.

Praktische Anwendung der Hausmittel gegen Kalkablagerungen:

- 2 Esslöffel reines Zitronensäurepulver oder 100 ml weißen Haushaltsessig verwenden

- Mit 200 ml warmem Wasser mischen und Becher komplett füllen

- 30 Minuten einwirken lassen, eventuell mit alter Zahnbürste nachschrubben

- Gründlich mit klarem Wasser ausspülen

Das Ergebnis: glatte Innenflächen, hygienisch sauber, völlig geruchsfrei. Diese Methode punktet nicht nur mit Umweltverträglichkeit, sondern auch mit Kostenersparnis – eine Packung Zitronensäure reicht für etliche Anwendungen und kostet weniger als zwei Euro.

Warum hartes Wasser Bakterienwachstum im Badezimmer fördert

Viele deutsche Städte liefern Trinkwasser mit durchschnittlich über 14–16 Grad deutscher Härte. Daraus folgt eine erhöhte Konzentration von Kalzium- und Magnesiumionen, die beim Verdunsten oder Stehen von Wasser Rückstände hinterlassen. Gerade im Badezimmer verstärken sich diese Effekte durch kleine Wassermengen, die unregelmäßig verdunsten, hohe Luftfeuchtigkeit und Seifenreste als Biofilm-Grundlage.

All das begünstigt nicht nur Kalkbildung, sondern bildet einen Nährboden für Bakterienkolonien. Eine mikrobiologische Untersuchung des SWR aus dem Jahr 2020 bewies, dass Zahnbürsten rund eine Million Mikroorganismen beherbergen – darunter auch Fäkalkeime. Die American Society for Microbiology stellte bereits 2015 fest, dass mindestens 60 Prozent aller untersuchten Zahnbürsten mit Fäkalbakterien kontaminiert waren.

Kalk vermeiden durch richtige Trocknung und Pflege

Das effizienteste Mittel gegen Kalk ist nicht die Reinigung, sondern seine Vermeidung. Entscheidender als streng regelmäßiges Schrubben ist eine klare Änderung im Gewohnheitsmuster: der Verzicht auf stehendes Wasser im Becher. Den Becher nach jeder Reinigung leer und umgedreht auf ein sauberes Tuch stellen, über Nacht vollständig trocknen lassen und einmal pro Woche auswischen – auch ohne sichtbare Kalkspuren.

Noch besser funktionieren Halter mit Abtropfsystem oder Lüftungsöffnungen, die die Kalkbelastung drastisch reduzieren. Modelle aus Edelstahl, Glas oder hartem Kunststoff bieten zudem weniger Haftung für Ablagerungen als poröse Keramik- oder Tonbecher.

Materialwahl: Welche Becher sind kalkresistent

Nicht alle Oberflächen reagieren gleich sensibel auf kalkhaltiges Wasser. Materialien wie Keramik oder grobporiger Kunststoff erleichtern die Anlagerung und Verkrustung. Auch transparentes Acryl zeigt nach kurzer Zeit Schlieren und Flecken. Wie der Mikrobiologe Charles Gerba von der Universität Arizona feststellte, sind Plastikbecher mit rauer Oberfläche besonders problematisch, da sie Biofilmen optimale Haftung bieten.

Besser schneiden Edelstahl, Hartglas und silikon-beschichteter Kunststoff ab. Edelstahl haftet Kalk schlechter an und lässt sich mit weichem Tuch gut entfernen. Hartglas ist unreaktiv gegenüber Säure, splitterfrei und hygienisch. Silikon-beschichtete Oberflächen reduzieren den Haftungseffekt erheblich.

Der Zahnexperte Markus Felber betont, dass glatte Oberflächen die Keimhaftung erheblich reduzieren. Die Kombination aus glatter Oberfläche und fehlender Porosität verhindert, dass sich Kalk- oder Seifenreste dauerhaft absetzen können. Professor Gerba empfiehlt insbesondere Glasbecher, da Verschmutzungen hier schnell erkennbar sind und zur regelmäßigen Reinigung motivieren.

Der Biofilm-Kreislauf: Wie Kalkablagerungen Keime fördern

Kalkablagerungen sind nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern verstärken die hygienische Problematik erheblich. Die raue, poröse Struktur verkalkter Oberflächen bietet Bakterien und Pilzen deutlich bessere Haftmöglichkeiten als glatte Flächen. Sobald sich erste Mikroorganismen festsetzen, bilden sie sogenannte Biofilme – schleimige Schutzschichten, die sie vor Reinigungsmaßnahmen abschirmen.

Diese Biofilme sind extrem widerstandsfähig. Selbst gründliches Spülen mit heißem Wasser reicht oft nicht aus, um sie vollständig zu entfernen. In der verkalkten Struktur finden die Keime zusätzlich Nährstoffe aus Seifenresten, Zahnpasta-Partikeln und organischen Ablagerungen. Ein Teufelskreis entsteht: Je mehr Kalk, desto mehr Keime – je mehr Keime, desto schneller neue Ablagerungen.

Moderne mikrobiologische Analysen zeigen, welche Organismen sich in schlecht gewarteten Zahnputzbechern ansiedeln: Staphylococcus-Arten, Streptococcus-Bakterien, Candida-Pilze und Pseudomonas-Bakterien. Diese Vielfalt ist Resultat optimaler Wachstumsbedingungen durch konstante Feuchtigkeit, Temperaturen um 20-25°C und ausreichend Nährstoffe.

Langfristige Lösungen gegen Kalk im gesamten Haushalt

Wer das Problem grundsätzlich angehen möchte, sollte über die reine Reinigung hinausdenken. In Haushalten mit besonders hartem Wasser kann eine zentrale Wasserenthärtung sinnvoll sein. Diese Investition zahlt sich nicht nur bei Zahnputzbechern aus, sondern schützt auch Haushaltsgeräte, Leitungen und Armaturen vor Verkalkung.

Für kleinere Budgets gibt es praktische Alternativen: Wasserfilter für einzelne Wasserhähne oder die konsequente Verwendung von abgekochtem, abgekühltem Wasser zum Ausspülen der Becher. Abgekochtes Wasser enthält deutlich weniger gelöste Mineralien und hinterlässt entsprechend weniger Rückstände.

Interessant ist auch der psychologische Aspekt der Beckerpflege. Menschen, die ihre Zahnputzutensilien regelmäßig und gründlich reinigen, entwickeln oft ein besseres Bewusstsein für Mundhygiene insgesamt. Studien zur Verhaltenspsychologie belegen: Kleine, konsistente Gewohnheiten haben oft größere Auswirkungen als seltene Großreinigungen.

Nachhaltige Reinigung ohne aggressive Chemikalien

Was geschieht bei der Anwendung von schäumenden Chemikalien aus der Drogerie? In vielen Fällen zwar sichtbare Sauberkeit – aber Rückstände aggressiver Substanzen bleiben im Material haften. Für Alltagsgegenstände, die im direkten Kontakt mit Körperpflegeprodukten stehen, ist das suboptimal.

Essig und Zitronensäure hingegen sind lebensmittelkonform und biologisch vollständig abbaubar. Sie wirken nicht nur entkalkend, sondern hemmen sogar das Wachstum bestimmter Bakterienstämme. Im Gegensatz zu industriellen Reinigern sind sie zudem geruchsneutral und greifen Gummidichtungen oder Kunststoffoberflächen nicht an. Die kalklösende Wirkung entsteht durch einen simplen Ionen-Austausch, der sich vollständig ohne toxische Nebenprodukte vollzieht.

Wer den Zahnbürstenbecher alle zwei Wochen mit Essig- oder Zitronensäurelösung behandelt und täglich kopfüber trocknet, spart sich nicht nur Zeit bei späteren Grundreinigungen, sondern schützt auch nachhaltig Material, Gesundheit und Wohlbefinden. Kalk im Zahnbürstenbecher ist kein unvermeidbares Ärgernis, sondern eine vermeidbare Folge kleiner Alltagsversäumnisse – und lässt sich mit System und minimalem Aufwand vollständig eliminieren.

Inhaltsverzeichnis