Ein unscheinbares Fach mit enormer Hygienerelevanz: Der Eierbehälter im Kühlschrank wird oft wochenlang ignoriert, obwohl sich dort Eiweißreste und Keime besonders hartnäckig festsetzen.

Im Kühlschrank zählt der Eierbehälter zu den hygienisch kritischsten Zonen. Während Glasböden regelmäßig gereinigt werden, bleiben Ei-Rückstände auf der Halterung oft wochenlang unbemerkt. Verbleibendes Eiweiß bietet nicht nur ein ideales Nährmedium für Keime, sondern führt auch zu dauerhaftem Geruch und Kontaminationsrisiko für umliegende Lebensmittel. Eine Studie der University of California zeigt: Kühlschränke weisen durchschnittlich 11,4 Millionen Keime pro Quadratzentimeter auf – deutlich mehr als Toiletten. Die Kombination aus feuchtem Kühlschrankklima, eingetrocknetem Dotter und unsichtbaren Bakterienkolonien macht den Eierbehälter zum unterschätzten Hygieneherd. Selbst hartgekochte, geschälte Eier setzen mikroskopisch feine Partikel frei, die sich an den Rändern ablagern. Bei rohen Eiern reicht oft schon ein winziger Haarriss in der Schale, um eine klebrige, geruchsintensive Oberfläche zu erzeugen.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt, Eier im verschlossenen Behälter getrennt von anderen Lebensmitteln zu lagern, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Die AGES-Studie des österreichischen Gesundheitsministeriums warnt vor Hygienemängeln bei der Lagerung roher Lebensmittel, die zu bakterieller Kontamination führen können. Standardreiniger helfen hier nur oberflächlich. Der entscheidende Unterschied liegt in der Wahl der richtigen Zutaten und der Reinigungsfrequenz. Genau dort greift eine Methode, die einfach, wissenschaftlich fundiert und langfristig wirksam ist.

Essig-Wasser-Mischung gegen hartnäckige Eiweißrückstände

Essig zeichnet sich durch eine hohe Konzentration an Essigsäure aus – in Haushaltsessig meist zwischen 5 und 10 Prozent. Diese Säure denaturiert Eiweiße, verändert also ihre Struktur derart, dass sie sich leichter lösen lassen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung bestätigt Essigreiniger als praktikable Lösung für die Kühlschrankhygiene, insbesondere zur Geruchsneutralisation. Kombiniert man 100 ml Essig mit 200 ml Wasser, entsteht eine Lösung, die stark genug ist, um Rückstände effektiv zu entfernen, ohne das Kunststoffmaterial des Eierfachs anzugreifen.

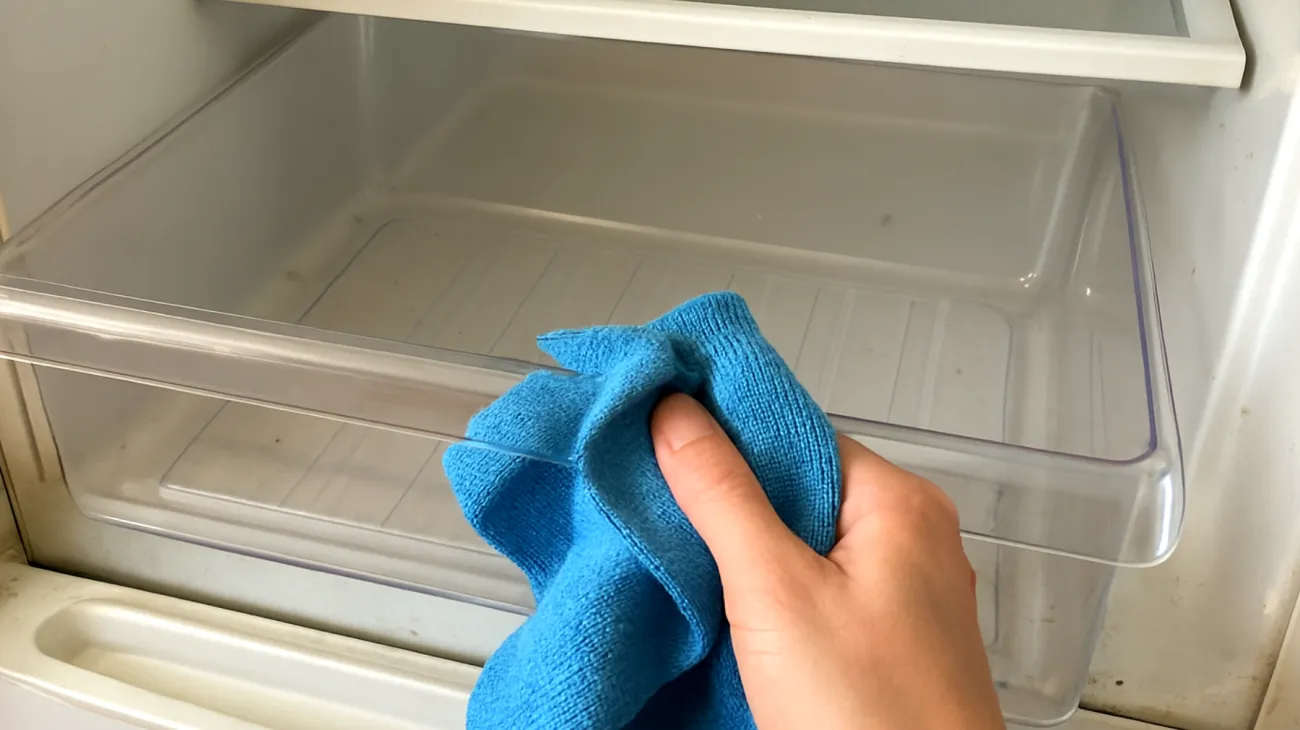

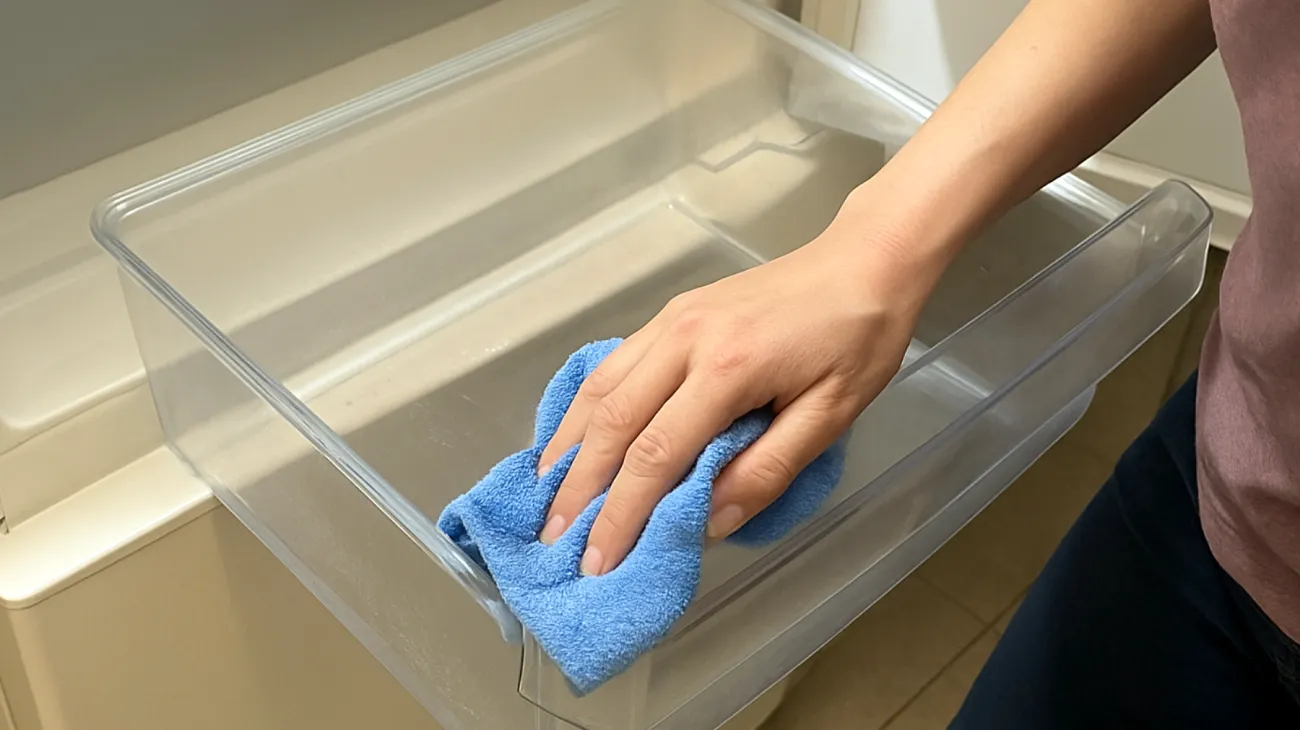

Die Anwendung ist denkbar einfach: Eierhalter aus dem Kühlschrank nehmen, grobe Reste entfernen und die Reinigungslösung mit einem Mikrofasertuch auftragen. Nach 5 bis 7 Minuten Einwirkzeit lässt sich alles mit einem weichen Schwamm abwischen und unter klarem Wasser abspülen. Die Wirkung ist zweifach: Die Säure löst eingebrannte oder eingetrocknete Rückstände, während Essigdämpfe desodorierend wirken und unangenehme Ei-Gerüche ohne künstliche Duftstoffe neutralisieren. Wichtig ist jedoch, dass Essig allein keine vollständige Desinfektion gewährleistet – mechanisches Nachreinigen bleibt erforderlich.

Natronpaste für hartnäckige Verkrustungen im Eierbehälter

Bei älteren Ablagerungen – etwa wenn rohes Eiweiß seit Tagen in einer Vertiefung getrocknet ist – genügt Essig oft nicht. Hier bringt ein Klassiker aus der Küche überraschend gute Ergebnisse: eine Paste aus Natriumhydrogencarbonat (Natron) und Wasser. Während das Bundesinstitut für Risikobewertung primär Spülmittel oder Essigreiniger für die Kühlschrankhygiene empfiehlt, hat sich Natron als ergänzende Lösung für hartnäckige Verkrustungen bewährt.

Ein Esslöffel Natron wird mit wenigen Tropfen Wasser zu einer dickflüssigen Paste verrührt und mit einer alten Zahnbürste an betroffenen Stellen einmassiert. Nach 10 Minuten Einwirkzeit kann man mit einer zweiten Bürste gründlich aus den Kanten und Ritzen schrubben und die Reste unter fließendem Wasser abspülen. Natron wirkt basisch und löst dabei Fette, Eiweiße und organische Rückstände durch Reaktion mit Säuren. Es bringt die Schleifwirkung eines sanften Putzmittels mit, ohne die Kunststoffstruktur anzurauen. Die Anwendung sollte jedoch nur punktuell erfolgen – die Schleifpartikel dürfen nicht über empfindliche Oberflächen verteilt werden.

Vollständige Trocknung verhindert Schimmelbildung

Diese Phase wird oft unterschätzt: Der gereinigte Eierbehälter darf erst zurück in den Kühlschrank, wenn er komplett trocken ist. Selbst winzige Wasserreste in Hohlräumen können bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit für Schimmelbildung oder mikrobiologische Aktivität sorgen. Die SANITIZED AG bestätigt, dass sich Keime im Kühlschrank besonders schnell durch Feuchtigkeit und organische Rückstände wie Eiweiß vermehren. Die AGES-Studie unterstreicht die Notwendigkeit vollständiger Trocknung aller Kühlschrankkomponenten nach der Reinigung.

Am besten gelingt das Trocknen mit einem Baumwolltuch – kein Mikrofasertuch, das Feuchtigkeit zurückhält – gefolgt von einer Stunde Lufttrocknung bei Raumtemperatur. Wer die Reinigung am Abend vornimmt, kann den Behälter einfach über Nacht an der Luft lassen. Das vermeidet jede Restfeuchte und sorgt für hygienisch einwandfreie Bedingungen.

Warum Spülmittel bei Eiweißresten versagt

Viele greifen aus Bequemlichkeit zum üblichen Spülmittel – doch diese enthalten meist anionische Tenside, die Fett zuverlässig lösen, aber auf Proteine nur schwach wirken. Die AGES-Studie zeigt, dass Standard-Spülmittel allein Kreuzkontaminationen nicht vollständig verhindern und mechanisches Schrubben nötig ist. Eiweiß in eingetrockneter Form ist kein Fettproblem, sondern ein Strukturproblem: Die eingerüsteten Moleküle müssen chemisch aufgebrochen werden, nicht nur oberflächlich abgewaschen.

Ein experimentell belegter Effekt von Essigsäure ist die Umwandlung von verklumpten Proteinen in lösliche Formen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung befürwortet Essigreiniger für proteinbasierte Verschmutzungen, während Experten für proteinbedingte Ablagerungen wie Eiweißreste spezifische Hygieneprodukte oder Essigreiniger empfehlen. Dies schützt langfristig vor Biofilm-Bildung, denn Bakterien haften bevorzugt an porösen Ei-Resten, nicht an sauberen, glatten Kunststoffflächen.

Versteckte Keimfallen in älteren Eierbehältern

Besonders bei älteren Kühlschrankmodellen oder herausnehmbaren Eierhaltern in Plastik sind die Abläufe besonders kritisch. Nur vollständig entleerte und erreichbare Flächen können hygienisch sauber werden. Die SANITIZED AG weist darauf hin, dass Mikrorisse in Kunststoffteilen die Keimbesiedlung erleichtern. Viele Behälter haben charakteristische Schwachstellen:

- Schmale Rillen ohne ausreichende Reinigungszugänglichkeit

- Mikrokratzer im Material, in denen sich Mikroorganismen festsetzen

- Winzige Perforationen im Boden der Halterung

- Verfärbungen durch jahrelange Nutzung, die poröse Oberflächen verursachen

Diese Zonen benötigen gezielte Aufmerksamkeit. Mit einem Zahnstocher lassen sich Rückstände aus Ecken entfernen, eine Flaschenbürste mit soften Borsten erreicht auch tiefe Rillen. Wer vorsorgt und beim Neukauf auf herausnehmbare, spülmaschinenfeste Halterungen achtet, erspart sich langfristig das Problem. Alternativ ist auch eine Lagerung der Eier im Originalpappkarton auf einem Glasboden hygienischer als auf einem nie desinfizierten Fach.

Regelmäßige Kühlschrank-Hygiene mit Hausmitteln

Die regelmäßige Pflege des Eierfachs bringt konkrete Vorteile, die durch wissenschaftliche Studien belegt sind. Experten empfehlen mindestens monatliche Komplettreinigung des Kühlschranks, um Keimwachstum und verdorbene Lebensmittel zu kontrollieren. Die University of California-Studie belegt, dass Hygienemaßnahmen die Keimzahl um bis zu 90 Prozent senken können. Systematische Reinigung reduziert die mikrobielle Belastung signifikant und vermeidet bakterielle Kontamination nahe empfindlicher Lebensmittel.

Zusätzlich entstehen keine muffigen Eigengerüche beim Öffnen des Kühlschranks, die Lebensdauer des Kunststoffteils verlängert sich durch Vermeidung aggressiver Reiniger, und es bilden sich weniger Fruchtfliegen oder Schimmel im Gerät. Die Nachhaltigkeit durch Verzicht auf industrielle Reinigungsmittel ist ein weiterer Pluspunkt. Besonders in Haushalten mit Kleinkindern, Schwangeren oder immungeschwächten Personen sollten hygienisch kritische Zonen wie der Eierbehälter nicht vernachlässigt werden. Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt vor Salmonellengefahr bei unsachgemäßer Eierlagerung.

Praktische Reinigungsroutine für den Alltag

Die wirksamste Methode nützt nichts, wenn sie im Alltag untergeht. Deshalb ist es sinnvoll, die Eierfachpflege mit regulären Kühlschrankaktivitäten zu kombinieren. Bewährt haben sich zwei Strategien: Immer sonntags nach dem Einkaufen Eier einsortieren und das Fach vorher reinigen, oder bei jedem dritten Kühlschrankputz das Eierfach besonders gründlich behandeln.

Die AGES-Studie unterstreicht, dass konsequente Reinigungsroutinen Kreuzkontaminationen minimieren. Zusätzlich lohnt ein Reminder im Smartphone mit dem Vermerk „Essiglösung Eierfach“. Die Mischung kann auf Vorrat vorbereitet und in einer alten Spülmittelflasche aufbewahrt werden – praktisch, effektiv und ökologisch.

Glasbehälter als hygienischere Alternative

Wer den Eierhalter langfristig ersetzen will, kann zu einer Glaslösung greifen. Die SANITIZED AG hebt hervor, dass nicht poröse Materialien wie Glas die Besiedlung durch Keime erschweren. Ein geriffelter Glasbehälter mit leicht erhöhten Mulden ist deutlich abriebresistenter, lässt sich kippenlos in der Spülmaschine reinigen und nimmt keine Gerüche an. In Kombination mit einem Silikondeckel kann darin sogar eine offene Packung Eier nachhaltiger gelagert werden als im herkömmlichen Kunststoff-Fach.

Im Vergleich bietet Glas keine Materialermüdung durch Säuren wie Essig oder Zitronensäure, keine Offenporigkeit für Keimverstecke und bleibt geruchsneutral nach unzähligen Spülzyklen. Glatte Oberflächen bieten Keimen weniger Haftflächen als Kunststoff mit Mikrokratzern. Wer auf Hygiene großen Wert legt, sollte bei der nächsten Kühlschrankanschaffung nicht nur auf Energieeffizienz, sondern auch auf die Reinigungsfreundlichkeit der Innenteile achten.

Wissenschaftliche Grundlagen der Reinigungsmethoden

Die vorgestellten Reinigungsmethoden basieren nicht nur auf Haushaltstradition, sondern auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung gibt an, dass es ausreicht, den Kühlschrank regelmäßig mit Wasser und Spülmittel oder Essigreiniger auszuwischen. Die SANITIZED AG warnt, dass das feucht-kühle Milieu die Vermehrung von Schimmelpilzen und Bakterien wie Listerien fördert – genau dort, wo sich Eiweißrückstände ansammeln.

Besonders aufschlussreich ist die Erkenntnis, dass Kühlschränke trotz niedriger Temperaturen zu Keimherden werden können. Die University of California-Studie zeigt, dass sich Campylobacter, Listerien und Kolibakterien selbst bei Kühlschranktemperaturen vermehren, wenn organische Rückstände wie Eiweiß vorhanden sind. Diese Befunde unterstreichen die Notwendigkeit gezielter Reinigungsstrategien für kritische Bereiche wie den Eierbehälter.

Häufige Reinigungsfehler vermeiden

Selbst bei bester Absicht schleichen sich Fehler in die Reinigungsroutine ein. Die AGES-Studie identifiziert typische Hygienemängel, die auch beim Eierbehälter auftreten. Unvollständige Reinigung ist der häufigste Fehler: Viele Menschen konzentrieren sich nur auf sichtbare Verschmutzungen und übersehen mikroskopische Eiweißreste in Rillen und Ecken. Die Lösung liegt in systematischem Vorgehen mit geeigneten Hilfsmitteln wie Zahnbürsten oder Zahnstochern.

Falsche Reinigungsmittel stellen ein weiteres Problem dar. Wie bereits erwähnt, sind herkömmliche Spülmittel für Proteine ungeeignet. Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt gezielt Essigreiniger für derartige Verschmutzungen. Unzureichende Trocknung verstärkt die Keimbildung im Kühlschrank durch Feuchtigkeit. Selbst kleinste Wasserreste können die Wirkung der Reinigung zunichtemachen. Seltene Reinigungsintervalle verschärfen das Problem zusätzlich – während monatliche Komplettreinigung ausreicht, benötigen kritische Zonen wie der Eierbehälter häufigere Aufmerksamkeit.

Eierbehälter-Hygiene als Teil der Küchenhygiene

Der Eierbehälter ist ein typischer Fall von „aus den Augen, aus dem Sinn“ – bis erste Gerüche oder klebrige Rückstände auf sich aufmerksam machen. Gerade wegen seiner Nähe zu rohen Lebensmitteln und seiner thermischen Isolation im Kühlschrank verdient er eine regelmäßige, gründliche Behandlung mit den richtigen Mitteln. Die University of California-Studie mit ihren 11,4 Millionen Keimen pro Quadratzentimeter verdeutlicht das Ausmaß der Herausforderung.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung, die AGES-Studie und weitere Forschungsarbeiten bestätigen: Gezielte Hygienemaßnahmen sind nicht nur sinnvoll, sondern notwendig. Essig-Wasser und punktuell eingesetzte Natronpaste liefern nicht nur sichtbar saubere Ergebnisse, sondern wirken gezielt auf die chemischen Eigenschaften eingetrockneter Eibestandteile. Kombiniert mit vollständiger Trocknung und der richtigen Lagerstrategie wird aus einem potenziellen Keimherd ein vorbildlich gepflegtes Element der Haushaltsroutine – praktisch ohne Zusatzaufwand oder chemische Keulen.

Inhaltsverzeichnis